裴宇晶:九型人格解读中国历史与文化(上)

一直想写一篇透过九型人格视角来解读中国文化的文章。众所周知,人有不同的性格,同样,企业和国家也有不同性格,集中体现在企业文化和国家文化,作为具有五千年灿烂文明的中华文化与九型人格到底有什么关系?

一种性格就是一种文化,组织也是如此,正如倡导服务的海底捞就是2号文化,倡导唯美质感的苹果就是4号文化,如果国家也有型号,那么美国更像3号文化,德国更类似1号文化……而我们的中国,应该是典型的6号文化。

中国本身就是六号国家,周朝及春秋战国时代中国接近健康层级的6号,那时候涌现了很多“千金一诺”,“舍生取义”的英雄义士。在秦汉之后,楚汉相争刘邦的胜利让人们记住了“胜者为王败者寇”,功利主义、趋利避害、甚至不择手段的思想开始取代了先秦的英雄主义和杀身成仁。中国人的性格逐渐出现“诈伪不诚”、“窝里斗”、“缺少理想”、“算计”、“胆小怕事”、“抱怨”等民族病,这些也标志着6号国家的掉层。

近代的明清以后,先闭关锁国和盲目自大,后摇摆不定,妥协苟安,从开始的自大到自卑,民族自信心更是急剧下降,中国被称为“被阉割的龙“,6号国家逐渐掉层,到文革期间“怀疑一切,打倒一切”(6号掉入第六层级)……直到今日,这个层级依然没有提升到健康层级,人们之间的信任危机非常严重,邻里之间如同陌路,见陌生路人微笑或打招呼都被认为不正常,老人跌倒要不要扶?抢救时剪坏病人的衣服要不要赔?各种骗术层出不穷,人们之间彼此防范,人们请亲戚朋友做经济担保都异常困难。

要想重建国家的诚信文化,就得提升国民的健康层级,要提升健康层级,就需要了解我们国家的性格,那么接下来,我们就从以下七个方面用九型人格解读中国历史与文化,以期读者能从中获得一些启示。

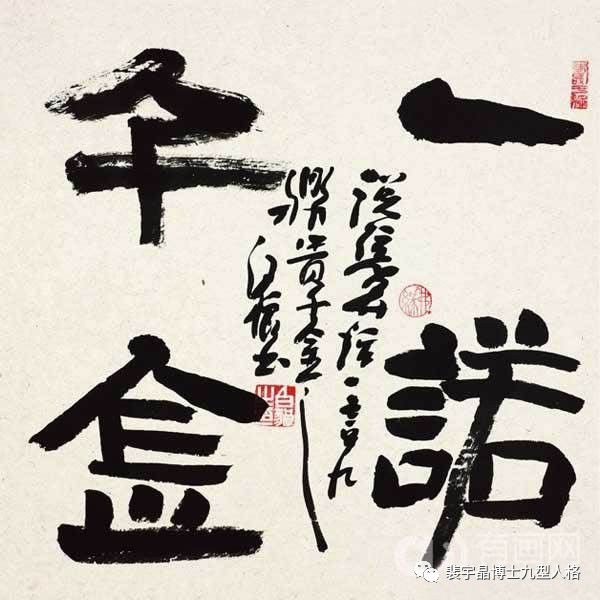

一、古代中国的“英雄义士”

——高层6号的“一诺千金”

我在看先秦的一些义士故事的时候,觉得和现在中国人的思维方式非常不一样,觉得古代中国人好像自己命都不值钱一样,动辄以身家性命来成全道义,拿性命来帮助朋友,报答恩人,实际上这不是轻视生命,而是把气节、“义”、“承诺“看得比生命还重要。中国古代有很多 “一诺千金”,“士为知己者死”的义士典故,他们为了承诺和托付,至死不悔地执信而行,这种“义士风骨”正是六号的高层光辉,例如比较著名的有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还“的荆轲刺秦,还有专诸之刺王僚,聂政之刺韩傀,要离之刺庆忌等典故,还有“不饮盗泉之水”、“不食嗟来之食”,宁可饿死的古人。

他们忠于国家、家族和朋友,也忠于自己的信仰和信念,也产生了很多生死之交、刎颈之交……先秦的这种义士豪杰精神体现出宁折不弯、重视道义、心灵高贵、注重人格尊严等,但是在秦朝以后,这样的事情就很少听说了,究其根源,恐怕要留待历史学家去研究了。

因此,我认为,秦代以前的中国大体上接近健康层级的6号——勇敢的英雄、迷人的朋友、忠信的伙伴。透过以上三个词语,我们大概了解高层6号的特点,那么高层6号具体还有什么特点呢,我们再多说一点。

高层6号有勇气、有担当、独立、不屈不挠,始终跟随自己内在的信念自我指引,同时,他们值得托付、值得信赖,以行动为导向、富有魅力、忠实可信、坚守承诺、具有牺牲精神、警觉、负责、受人尊重,是一个坚定而可靠的人,也是一诺千金保护他人的朋友、伙伴,对抗有害的权威体制。这些特质都特别符合先秦义士豪杰的风骨,也是“勤劳勇敢”的中国人民本自具足的内在品质!

二、“小集体主义”与人情关系

——6号的“人际关系长城”

国内外学者也是争论不休,费孝通先生在其《乡土中国》中形象地描述了中国人际关系特点——“差序格局”:“人与人之间的关系就像一圈圈的波纹,以自己为中心向外推,越推越远,彼此的感情也越来越淡薄。”以“我”为中心的人际谱系沿着远近关系,关系向内越来越亲密,是“自家人”、“近亲”,关系向外越来越疏远,是“远亲”或者“外人”。

中国人在社会人际关系中也会沿着“差序格局”往外扩展,作为“谱系特征”的延伸的“差序格局”不仅包括亲缘关系,还包括了地缘关系(如同乡)、学缘关系(如老同学)、老同事关系、老战友关系等“自己人”,进而在周围人群中构成“我们”和“他们”,“自己人”和“外人”的分别。由此,中国人形成了一种特殊的集体主义文化,这种特殊的文化既不是个人主义,也不是集体主义,而是以“自我”为中心,向外不断推远,与“自我”的关系距离靠近的人构成“圈内人”、“自己人”,而与“自我”的关系距离较远的则构成“外人”,而“自己人”和“外人”之间也有很多层次,形成一圈又一圈的关系,所以尽管中国人看起来是集体主义精神,却又非常缺乏合作精神,团体概念很薄弱,因为中国人的合作精神常常仅在“圈内人”之间。

因此,中国人的价值体系不是集体主义——个人主义所能描述的,中国人的价值观是以个人为中心,但与西方的个人主义只关注自我又有所不同,中国人需要和周围人保持和谐的关系。因此,集体主义的本质其实是“关系主义”,中国人和周围人的关系并非平等,而是一种“有差别的关心”。我国学者陈昭全将中国的集体主义文化定义为“横向集体主义”,关心的不是个人和集体的关系,而是个人和他人的关系,强调的是人际关系的重要性,实质是一种“关系主义”。因此,“关系”现在甚至成为国外学者研究中国文化的特殊词汇。

因此,我们需要说到6号的“人际关系结盟”,也称之为“人际关系长城”,6号喜欢通过“结盟”的方式来获得安全感,应对他认为一个人无法应对的不确定的未来和各种自己想象的危险。所以,你要想顺利看病,得医院里有“熟人”;你要找好的学校入学,得教育部门有“熟人”……

这种“找熟人“的思想遍布中国各个领域,而这正符合6号的“人际关系长城”。当然,他们也要对“熟人”进行付出,正如6号性格为支持其安全感的人际关系的大量付出(这种付出不亚于2号),所以我常说6号是“有围墙的付出”,2号是“无边界的爱”。6号“付出”本质上还是结盟的需要,所以他们只会对和自己关系近的人付出,因为知根知底,更容易信任,“自己人”和“外人”明显内外有别,而这恐怕也是费孝通先生所说的“差序格局”的原因。

三、追寻完美的圣人、领袖和英雄

——6号的“追寻完美权威指引”

西方的神话故事很少有对神的崇拜,他们把这些神们拉下神坛,哪怕你是英雄,哪怕你是领袖,哪怕你是伟人,首先都是凡人,所以西方的神往往可以写出很多缺陷。然而在中国文化里,常常喜欢追寻或者打造一个完美的圣人、领袖或英雄,古代人物传记里对皇帝、圣贤大德介绍里常有一些“天降异象”的故事,出生前母亲梦见龙或出生时有彩云、祥云等等瑞相。

为什么要这么说呢?不仅仅是一种美化,也是一种“上天授权”的暗示——天生就注定是一个伟大人物或领袖,中国人为什么喜欢“造神”,这非常符合6号的内心特质——追寻绝对的权威。而且不知道大家有没有注意到,中国的史书对历史悠久的上古时代人物会描绘得和完美的神一样,而且常常人神合一,比如尧舜、神农氏、大禹等。这些先人更具体的信息需要历史学家的进一步考证,商周以前的历史目前也是难解之谜,甚至有学者指出夏朝根本不存在。当然这些内容不在我们本文探讨范畴,我们要说的是,我们神化、美化一个“高大全”的圣人、领袖和英雄这样一个历史传统是渊远流长的。

我们再回到九型人格之6号,6号性格最核心的渴望是寻求“指引”,所以他们总是在寻找灯塔一样的“神”的指引。这个“神”就是绝对可靠的权威,像完美的父亲一样永远指引着我们的前进,他必须是天生不凡、永远伟大、一直正确的。6号总想被正确指引,生怕被“误导”,但是他们对现实的权威的态度是非常矛盾的,一方面他们依赖权威,一方面他们又挑战权威,所以他们希望找到那些能够久经考验、无可质疑的权威,现实中的人总是有这样或那样的问题和隐患,所以,有“盖棺论定”的说法,无论是古代还是现代,很多英雄楷模也通常是死后才追封的——确保没有瑕疵。

然而,6号对人性的“恶”和“私欲”有非常深刻的认知,他们经常觉得被利用、被剥削,认为别人怀有不可告人的企图,因此除非神化一个遥远的、死去的、高高在上的人物,才能从某种程度上让他们相信自己是安全的——有一个永远正确的伟大人物或者死去的伟人的思想指引着我们前进!

换到6号本人的角度,6号通常不轻易让自己成为权威人物,这太不安全(尽管他们经常站在权威的高立场和角度说话),但如果有一天他们真的众望所归地被推上了权威的位置,也只能自我神化了,因为他们担心自己的“瑕疵”会遭到挑战而不安全。

因此,无论是造神者,还是被造神者,都需要某种安全感,于是就有了上述的一切现象。

四、“利害”与“道德”的推拉

——6号的“自我对抗”

我们前面说到,先秦时代的中国是有一份坚守信念、勇敢无畏的精神的,他们可以舍生取义,然而秦代以后,尤其明清以后这份光辉则相对黯淡了很多,中国人更多掉入明哲保身,摇摆不定,妥协苟安。很多人一方面标榜道德,一方面又做着违背道德的事,结果就有了“满口仁义道德,满腹男盗女娼”这样的话。

6号内心住着一位大人(超我)和一个孩子(本我),大人总是监督、制定道德与规则,监督内在的孩子,孩子一方面想符合大人的要求以避免惩罚,一方面又想按自己的真实意愿。所以为何我一直说6号的性格就像青少年的性格。

所以,6号有两种安全感,一是维护自己的道德和信念的,我们称为 “信念系统”——内在的安全感(这个安全感和信仰、信念、理想有关)。另一种安全感是,维护自己的利益和安全的,也就是通俗所说的要考虑“利害关系”——外在的安全感。

所以,6号内心“应该……”和“但是……”就反复对抗,“我应该扶老奶奶起来,但是我怕她赖上我”、“我应该奉公守法,但是被拉下水不得已做了违背原则的事”、“我应该忠于组织,但我也得为自己的前途考虑”……“我是被逼的”、“我是迫不得已而为之”,这些话给了6号缓和“自我对抗”的理由。

他们不一定是说给别人听,更重要的是要说给自己内在的“道德监督者”,实际上,6号在面临利害关系时他们很难符合自己的信念和原则,尽管为此他们会很纠结、焦虑,就像《人民的名义》中的高育良,一方面不断强调信念和理想,一方面又“被迫“上了贼船,内心的对抗使得他每天花园里翻地以减轻自我谴责和巨大焦虑。所以,为什么高这个人物大家觉得特别真实,因为就比较对应我们国家文化的性格。

所以,在现代社会,我们经常体会到很多国人在急功近利(特别6号压力状态到3号)和道德人品之间的冲突,选择功利还是坚持原则?当6号掉层后,就会追求“暗中得利”,再做做表面文章,显得“合乎情理”、“让别人无法可说”、“不要做得太过……”,恐怕是古往今来的中国人,都对这种内心的挣扎和推拉是熟悉的。

好啦,是不是很精彩呢?鞭辟入里,入木三分。

今天就先讲到这里了,

欲知后事如何,且听下回分解~

下期精彩预告:

裴宇晶:九型人格解读中国历史与文化(下)

五、外儒内法

——6号的两种“安全感”

六、木要“秀于林”?还是不要“秀于林”?

——6号的“低调谨慎”与“实力求安”

七、家文化、忠君与孝道

——6号的“忠诚”与“家国情怀”

发送给作者