【国庆特辑】九型人格解读中国历史与文化(文/裴宇晶)

一直想写一篇透过九型人格视角来解读中国文化的文章。众所周知,人有不同的性格,同样,企业和国家也有不同性格,集中体现在企业文化和国家文化,作为具有五千年灿烂文明的中华文化与九型人格到底有什么关系?

一种性格就是一种文化,组织也是如此,正如倡导服务的海底捞就是2号文化,倡导唯美质感的苹果就是4号文化,如果国家也有型号,那么美国更像3号文化,德国更类似1号文化……而经过我们长期的观察、研究和分析,我们的中国则倾向于6号文化,因此我们中国如果有性格,最有可能是6号!

每种性格都有健康层级,中国作为6号国家,也有健康层级之分,我认为,周朝及春秋战国时代中国接近健康层级的6号,那时候涌现了很多“千金一诺”,“舍生取义”的英雄义士。在秦汉之后,楚汉相争刘邦的胜利让人们记住了“胜者为王败者寇”,功利主义、趋利避害、甚至不择手段的思想开始取代了先秦的英雄主义和杀身成仁。中国人的性格逐渐出现“诈伪不诚”、“窝里斗”、“缺少理想”、“算计”、“胆小怕事”、“抱怨”等民族病,这些也标志着6号国家的掉层。

近代的明清以后,先闭关锁国和盲目自大,后摇摆不定,妥协苟安,从开始的自大到自卑,民族自信心更是急剧下降,中国被称为“被阉割的龙“,6号国家逐渐掉层,到文革期间“怀疑一切,打倒一切”(6号掉入第六层级)……直到今日,这个层级依然没有提升到健康层级,人们之间的信任危机非常严重,邻里之间如同陌路,见陌生路人微笑或打招呼都被认为不正常,老人跌倒要不要扶?抢救时剪坏病人的衣服要不要赔?各种骗术层出不穷,人们之间彼此防范,人们请亲戚朋友做经济担保都异常困难。同时,在近十几年来,我们的6号国家还进入到压力状态(6号动态迁移到3号状态),在焦虑和不安全感驱使下,人们有变得越来越急功近利、爱慕虚荣的倾向。

要想重建国家的诚信文化,就得提升国民的健康层级,要提升健康层级,就需要了解我们国家的性格,那么接下来,我们就从以下七个方面用九型人格解读中国历史与文化,以期读者能从中获得一些启示。

我在看先秦的一些义士故事的时候,觉得和现在中国人的思维方式非常不同,他们好像“命不值钱”一样,动辄以身家性命来成全道义,拿性命来帮助朋友,报答恩人,其实这不是在轻视生命,而是把气节、“义”、“承诺“看得比生命还重要。中国古代有很多 “一诺千金”,“士为知己者死”的义士典故,他们为了承诺和托付,至死不悔地“执信而行”,这种“义士风骨”正是六号性格的高层光辉,例如比较著名的有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还“的荆轲刺秦,还有专诸之刺王僚,聂政之刺韩傀,要离之刺庆忌等典故,还有“不饮盗泉之水”、“不食嗟来之食”,宁可饿死的古人。

他们忠于国家、家族和朋友,也忠于自己的信仰和信念,涌现出很多生死之交、刎颈之交……先秦的这种义士豪杰精神体现出宁折不弯、重视道义、心灵高贵、注重人格尊严等,但在秦朝以后就发生了很大变化,其根源要留待历史学家们去研究了。

因此,我认为,秦代以前的中国大体上接近健康层级的6号——勇敢的英雄、迷人的朋友、忠信的伙伴。透过以上三个词语,我们大概了解高层6号的特点,那么高层6号具体还有什么特点呢,我们再多说一点。

高层6号有勇气、有担当、独立、不屈不挠,始终跟随自己内在的信念自我指引,同时,他们值得托付、值得信赖,以行动为导向、富有魅力、忠实可信、坚守承诺、具有牺牲精神、警觉、负责、受人尊重,是一个坚定而可靠的人,也是一诺千金保护他人的朋友、伙伴,对抗有害的权威体制。这些特质都特别符合先秦义士豪杰的风骨,也是“勤劳勇敢”的中国人民本自具足的内在品质!

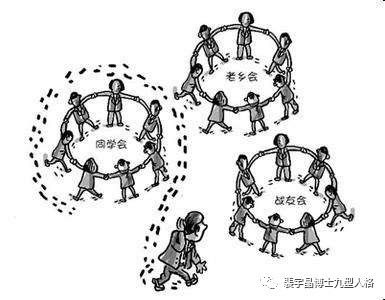

对此问题,国内外学者也是争论不休,费孝通先生在其《乡土中国》中形象地描述了中国人际关系特点——“差序格局”:“人与人之间的关系就像一圈圈的波纹,以自己为中心向外推,越推越远,彼此的感情也越来越淡薄。”以“我”为中心的人际谱系沿着远近关系,关系向内越来越亲密,是“自家人”、“近亲”,关系向外越来越疏远,是“远亲”或者“外人”。

中国人在社会人际关系中也会沿着“差序格局”往外扩展,作为“谱系特征”的延伸的“差序格局”不仅包括亲缘关系,还包括了地缘关系(如同乡)、学缘关系(如老同学)、老同事关系、老战友关系等“自己人”,进而在周围人群中构成“我们”和“他们”,“自己人”和“外人”的分别。

由此,中国人形成了一种特殊的集体主义文化,这种特殊的文化既不是个人主义,也不是集体主义,而是以“自我”为中心,向外不断推远,与“自我”的关系距离靠近的人构成“圈内人”、“自己人”,而与“自我”的关系距离较远的则构成“外人”,而“自己人”和“外人”之间也有很多层次,形成一圈又一圈的关系,所以尽管中国人看起来是集体主义精神,却又非常缺乏合作精神,团体概念很薄弱,因为中国人的合作精神常常仅在“圈内人”之间。

因此,中国人的价值体系不是集体主义——个人主义所能描述的,中国人的价值观是以个人为中心,但与西方的个人主义只关注自我又有所不同,中国人需要和周围人保持和谐的关系。因此,集体主义的本质其实是“关系主义”,中国人和周围人的关系并非平等,而是一种“有差别的关心”。我国学者陈昭全将中国的集体主义文化定义为“横向集体主义”——关心的不是个人和集体的关系,而是个人和他人的关系,强调的是人际关系的重要性,实质是一种“关系主义”。因此,“关系”目前在国际上翻译为guanxi,已成为国外学者研究中国文化的特殊词汇。

因此,我们需要说到6号的“人际关系结盟”,也称之为“人际关系长城”,6号喜欢通过“结盟”的方式来获得安全感,应对他认为一个人无法应对的不确定的未来和各种自己想象的危险。所以,你要想顺利看病,得医院里有“熟人”;你要找好的学校入学,得教育部门有“熟人”……

这种“找熟人“的思想遍布中国各个领域,而这正符合6号的“人际关系长城”。当然,他们也要对“熟人”进行付出,正如6号性格为支持其安全感的人际关系的大量付出(这种付出不亚于2号),所以我常说6号是“有围墙的付出”,2号是“无边界的爱”。6号“付出”本质上还是结盟的需要,所以他们只会对和自己关系近的人付出,因为知根知底,更容易信任,“自己人”和“外人”明显内外有别,而这恐怕也是费孝通先生所说的“差序格局”的原因。

西方的神话故事很少有对神的崇拜,他们把这些神们拉下神坛,哪怕你是英雄、领袖、伟人,首先都是凡人,所以西方的“神”往往不避讳有缺陷的描写。然而中国文化喜欢追寻或打造一个完美的圣人、领袖或英雄,古代人物传记里对皇帝或圣贤大德的介绍里常有一些“天降异象”的故事,说什么出生前母亲梦见龙或出生时有彩虹、祥云等等瑞相。

“天降异象”不仅仅是一种美化,更是一种“神化”,一种“上天授权”的暗示——他天生就注定是一个伟大人物或领袖,中国人为什么喜欢“造神”,这非常符合6号的内心特质——追寻绝对的权威。因此,中国的史书对历史悠久的上古时代人物会描绘得和完美的神一样,而且常常人神合一,比如尧舜、神农氏、大禹等。这些先人更具体的信息需要历史学家的进一步考证,商周以前的历史目前也是难解之谜,甚至有学者指出夏朝根本不存在。当然这些内容不在我们本文的探讨范畴,但我们要说的是,我们神化、美化一个“高大全”的圣人、领袖和英雄这样一个历史传统是源远流长的。

我们再回到九型人格之6号,6号性格最核心的渴望是寻求“指引”,他们总是在寻找如人生灯塔一般的“神”的指引。这个“神”就是绝对可靠的权威,像完美的父亲、导师一样永远指引着我们的前进,他必须是天生不凡、永远伟大、一直正确的。

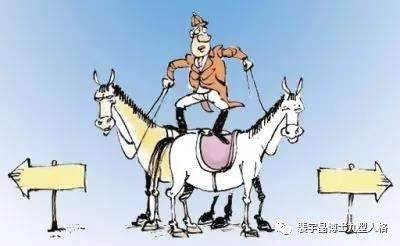

6号总想被正确指引,生怕被“误导”,但是他们对现实的权威的态度是非常矛盾的,一方面他们依赖权威,一方面他们又挑战权威,所以他们希望找到那些能够久经考验、无可质疑的权威,现实中的人总是有这样或那样的问题和隐患,所以,有“盖棺论定”的说法,无论是古代还是现代,很多英雄楷模也通常是死后才追封的——确保没有瑕疵。

然而,6号对人性的“恶”和“私欲”亦有深刻的认知,他们经常觉得被利用、被剥削,认为别人居心叵测,怀有不可告人的企图,因此除非神化一个遥不可及的、早已死去的、高高在上的人物,才能从某种程度上让他们相信自己是安全的——有一个永远正确的伟大人物或者死去的伟人的思想指引着我们前进!

换到6号本人的角度,6号通常不轻易让自己成为权威人物,因为这太不安全(尽管他们经常站在权威的高立场和角度说话),但如果有一天他们真的众望所归地被推上了权威的位置,他们也只能选择自我神化了,因为他们担心自己的“瑕疵”会遭到挑战而不安全。这也就是6号压力状态去向3号的原理。

总之,无论是造神者,还是被造神者,都需要某种安全感,于是就有了一系列完美的圣人、英雄和领袖。

我们前面说到,先秦时代的中国是有一份坚守信念、勇敢无畏的精神的,他们可以舍生取义,然而秦代以后,尤其明清以后这份光辉则相对黯淡了很多,中国人更多掉入明哲保身,摇摆不定,妥协苟安。很多人一方面标榜道德,一方面又做着违背道德的事,结果就有了“满口仁义道德,满腹男盗女娼”这样的话。

再次回到6号,6号内心住着一位大人(超我)和一个孩子(本我),大人总是监督、制定道德与规则,监督内在的孩子,孩子一方面想符合大人的要求以避免惩罚,一方面又想按自己的真实意愿。所以为何我一直说6号的性格就像青少年的性格。

所以,6号有两种安全感,一是维护自己的道德和信念的,我们称为 “信念系统”——内在的安全感(这个安全感和信仰、信念、理想有关)。另一种安全感是,维护自己的利益和安全的,也就是通俗所说的要考虑“利害关系”——外在的安全感。

所以,6号内心“应该……”和“但是……”就反复对抗,“我应该扶老奶奶起来,但是我怕她赖上我”、“我应该奉公守法,但是被拉下水不得已做了违背原则的事”、“我应该忠于组织,但我也得为自己的前途考虑”……“我是被逼的”、“我是迫不得已而为之”,这些话给了6号缓和他们内心的“自我对抗”的一系列理由。

他们不一定是说给别人听,更重要的是要说给自己内在的“道德监督者”,实际上,6号在面临利害关系时他们很难符合自己的信念和原则,尽管为此他们会很纠结、焦虑,就像《人民的名义》中的高育良,一方面不断强调信念和理想,一方面又“被迫“上了贼船,内心的对抗使得他每天花园里翻地以减轻自我谴责和巨大焦虑。所以,为什么高这个人物大家觉得特别真实,因为就比较对应我们国家文化的性格。

所以,在现代社会,我们经常体会到很多国人在急功近利(特别6号压力状态到3号)和道德人品之间的冲突,选择功利还是坚持原则?当6号掉层后,就会追求“暗中得利”,再做做表面文章,显得“合乎情理”、“让别人无法可说”、“不要做得太过……”,恐怕是古往今来的中国人,都对这种内心的挣扎和推拉是熟悉的。

心理学家朱建军老师称中国人一直以来受孔子和秦始皇这两个人的影响,这两个人一个代表“儒”,一个代表“法”。而说到封建社会的政权统治,不得不关注“外儒内法”,“外儒内法”是一种中国从汉代到清代长时间内国家政权实行的一系列国家政策的内在指导思想。

从秦代以法家治国,到汉代的“独尊儒术”,逐渐形成了“外儒内法”的模式——即表面推崇儒家思想,实际操作依赖法家的思想,儒法结合,即霸道和仁政的结合。一般而言,儒学重“仁政”,讲究以伦理劝导实施统治,而法家讲“法制”,重在政治事功。但这两种思想在汉代时即彼此糅杂,形成了互补的统治术。外儒内法的统治术,决定了中国封建社会自古以来即是人治而非法治——因为从外表上看,一切法都被规范为仁德的范围之内了。那么“外儒内法”和中国的6号性格又有什么关联呢?

如前所述,6号追求两种安全感,一种是“信念系统”上的安全,还有一种是“利害关系”上的安全。所以6号对于人与人之间的关系的安全感也是对应以下两种:一种是“信任安全”,主要来自于思想、信念、情感层面的信任,还有一种是“威胁安全”,来自于祸福相依、利害相连的不得不信任的关系。在第三点中,我们已经讲到6号需要追寻一个完美的神,完美的圣人、领袖和英雄,因此,古代的统治者们需要树立一个完美的统治者形象,而孔孟之道和儒家思想则可以给予一个思想的指引,从而在精神上有信任感,而儒家所讲的“仁”则带来古代人民对统治者在思想、信念和情感层面的信任。

但是仅仅这样对于需要两种安全感的6号是不够的,要想更有效地统治和管理,必须还要同时关注“利害关系”,即通过法家来给予利害关系的威胁。“法”的作用是约束百姓的行为,君王拥有权势可以惩罚违法之人,奖赏顺服王法的人。通过赏罚来督促百姓的理论依据就是人性的“趋利避害”。君王只需掌握法律,以法治民,社会就会天下太平,而只以宣扬好的道德教化来治理国家是徒劳的。例如商鞅变法在秦国推行的严刑峻法和赏罚分明,但是法家的法毕竟根本上掌握在封建统治者的手里,法家使得秦国越来越强大,但是越来越专制独裁,对人民也越来越苛刻,一直到秦始皇时代秦越来越变成了“暴秦”,后来到汉代又开始推行儒家来平衡。

汉代看到秦代仅仅依靠严刑峻法最后的下场就是一个短命王朝,所以汉代开始“罢黜百家,独尊儒术”,如此一直延续了上千年,实际上汉代以后的统治者推行的是“外儒内法”,即以儒为面子,法为里子,不过我要特别说明的是,以儒家为面子,不代表“假装儒家”,因为6号的安全感确实是需要二者平衡的,我相信很多封建统治者们确实一方面真心推崇儒家思想的,虽然内在也是矛盾的,但这是安抚自己的“信念系统”,获得人民“信任安全”的基础。

就像《人民的名义》里的高育良,他在开会时候的“唱高调”,很多人认为他在“作秀”,“虚伪“。我不认为他是虚伪,我只觉得他是自我矛盾的,作为6号,保护自己的信念是他们的安全感的重要基石。他在一遍遍重复给自己听,让自己确信自己仍然是坚守信念的,他这个心理有点类似封建统治者对于儒家的心理。同时他也结合师生之情,正如封建统治者的“仁政”、“爱民”,以巩固自己的“信任安全”。

所以,6号人在没有利害关系的时候是能够坚持信念的,这就像1号人那样在任何情况下都坚持原则。但当牵扯到自身安危的利害关系,他们的理想、道理、信念和标准就可能开始弯曲了!同样对于6号国家文化而言,政治事功的法家治理恰恰是儒家仁政的弯曲,当然实施法家治理时的“法”外有“情”,则又是另外一种弯曲。

在中国某个人要是干了坏事,有人会说“他平时很老实啊,怎么也看不出来呢!”,“老实”似乎就成了好人的一个标志了,反而像芙蓉姐姐和罗玉凤这样人畜无害,自我奋斗的人,仅仅因为“好出风头”,“好作秀”被大家的口水淹没,虽然芙蓉和凤姐都没有实质上的错误,但是他们反了传统。在6号国度里,“低调”是安全的,木秀于林,出风头,都是危险的,更何况大家认为像罗玉凤这样的长得还不行还如此出风头,当然要鞭挞了,其实也是在鞭挞自己——“我比她强多了,我也一直低调着呢”,但是你的心灵没有她强大。

不能出风头,导致了不愿表达观点、不要第一个举手发言。例如在课堂里,无论是让学生发表感言还是提问,经常出现的情况是:等第一个人举手总是要等很久,但是第一个说完后,马上就“雨后春笋”地说开了。这就是所谓的“不敢为天下先”么?背后是不是6号文化所带来的呢?

我们经常看到在庆功会上,那些人明明就是靠自己的力量立了大功,还要说“在领导的亲切关怀和英明领导下,在全体同仁的大力支持下,我取得了一点微不足道的小成绩。”6号人不倾向于彰显个人荣耀,但是也容易泯灭个人荣耀。是的,谦虚和低调的态度更有利于团结,不至于因为太突出而被孤立,而6号最怕的就是被孤立,限于孤家寡人、孤立无援的境地!我曾经给一个6号的中学生做咨询,年仅10几岁的他竟然说“我关心的不是第几名,而是我和跟我关系好的小伙伴们的名次差距有多大,我希望比他们都好一些,但是不能好太多。”不过,真正的谦逊和为安全感的不切实际的低调和过份谦虚,其中的区别是不言而喻的。

但是十分有趣的是,6号“害怕突出“也”渴望突出“,因此,刚才案例中的中学生才说”我要比他们都好一些“,因为如果不能突出,不优秀,也会被淘汰,这同样是有危险的,因此,如何在“优秀”与“谦逊”之间保持某种平衡呢?其实这种平衡究其本质上又是“独立”与“依赖”的平衡——依赖群体必须要低调谦逊,而他人一旦不可靠呢?我必须要独立和优秀!正如现代社会的很多大龄单身女性,对婚姻的安全感越来越低,就越来越独立,强调“靠自己”、“凭实力单身”才是最安全。婚姻越来越薄弱,单身优秀女性越来越多,虽然渴望有安全依靠,却又不相信可以有安全,一心发展自己的能力——“如果无法信任,我就必须优秀和有实力!“(类似反6思维)

所以,在普遍的“信任危机”下,人们“各扫门前雪”,发展自身能力,6号也开始压力到3号状态,追求出类拔萃,追求成功也就成了6号社会的一个主流,所以近年来成功学开始抬头。就不说成人世界的种种竞争压力,从娃娃开始,就“不能让孩子输在起跑线”,家长有压力,逼着孩子学这学那没得玩,老师有压力,迫使家长陪孩子熬夜写作业,“为孩子负责”。

但是,我们必须清醒一点,6号国家文化下的人们并不真的从骨子里追寻成功,驱使国人追求成功的动力是焦虑而不是荣耀,其实还是在追求安全和归属(即使追求成功的背后也是追求安全),因此中国的成功学总是被鄙视,人们也很少真心为亲友的成功衷心祝贺,反而会对陌生人的苦难深表同情,所以,中国毕竟不是美国那样的3号国家,成功学总是显得有点尴尬,和传统文化所崇尚的格格不入。

中国的“家文化”从远古氏族部落开始,到人文初祖黄帝时期形成,黄帝靠家族的力量打败蚩尤,形成多部落的联合,成立了国家式的部落联盟体制,对于黄帝来说,天下的人都是他的子民,天下是一家人,他则是最大的家长,由他制定家规、家训,进而形成了最早的家文化体系。

这一体系对国家的体制和黎民百姓都产生了深远的影响,国家的组织结构是皇帝领导的中央政府,皇帝是天子,是万物苍生的家长、老百姓是皇帝的子民,利用“天下一家”具有的这种家庭自然属性的父子关系,建立国家的管理制度,确定领导者的合法性。地方政府是地方百姓的“父母官”,宗族血缘关系产生了以“父子关系”为核心的“小家庭”。这种父子的等级关系,就是中国国家政治文化的管理思想基础,家文化思想是维系社会秩序和国家凝聚力的精神力量,是中国人的精神源泉和连接纽带,有效地稳定了中国几千年来的社会秩序。

无论是“家天下”、“父母官”还是千千万万“家族”、“小家庭”,都是自上而下的“天下一家”的家文化的体现,孔子儒家思想里的三纲五常的伦理道德结合家文化的信仰,形成了中国独有的家族文化体系——家规、家教、家训!“家”给了人们以归属感,也是6号国家文化的必然核心,因为我们知道“家”可以让我们有归属感和安全感,避免了单个人可能会孤立无援的境地。

所以,在封建社会,一个个小家族培养自己家族里出色的孩子读书,以期待家族“一人得道,鸡犬升天”,一个小家族里出了科举状元、进士或者做官的人,往往来自家族几代人的努力,所以这个有出息的读书人就有义务在自己升官发财后照顾自己的家族,对倾尽全力支持自己考取功名的家族里的族人必须有“苟富贵,勿相忘”的责任。这也是今天所谓的“凤凰男”现象的文化根源——在农村倾全家之力,终于出了个有出息的大学生后,这个男孩毕业后就需要照顾自己的家人。这不是个别现象,也不是什么时髦的、现代的事,其实是源于古老的家文化根源。

所以,千千万万的单个人如何去报答国家、家族呢?那就是“忠诚”,对国家要精忠报国,忠君爱国,对家族要光宗耀祖,恪守孝道,最严厉的处罚一个人是“株连九族”……这就是6号的“家国情怀” ,这种“忠诚”集中体现在中国人的忠君和孝道。完全对应了6号的忠诚型特质。

这种“家文化”也会延展到一切领域,例如:上司和下属之间,师父和弟子之间也受“家文化”的影响,老领导就像老父亲,弟子正如儿女,所以我们可以有亲如兄弟的战友、亲如姐妹的同事、还有一群师兄弟姐妹!那么,那些这些“亲如家人”的一群人就会必然构成一个“小圈子”,“门户观念”、“派系斗争”,“宗派主义”, “窝里斗”等现象。例如谁是“嫡系”,“同党”,谁是“某党”、“某派”、“某帮”、“某系”……这也是前面所说的“差序格局”,但是根源在于“家文化”。

我们回到6号,如前所述,追求安全和忠诚的6号人非常在意“忠于传承”,无论是老领导和老部下之间,还是老师和学生之间,这种“类家”的模式就是要忠诚,6号不介意自己的下属和学生取代自己或者比自己还厉害,如果6号领导亲自指导一个下属,则是要培养他的表示,也是把下属纳入“门庭”的传承人之一。所以,6号人非常在意的是这个学生、下属心里是否把自己当做“老领导”、“老师”。

我们再举大家熟知的《人民的名义》里的典型6号人物高育良,他对曾经的上级陈老一直有互动且尊敬有加,即便陈老退休后也是常来常往,6号在意的还是安全感。这份安全感来自承上启下的“门生故旧”的联盟,所以他也希望自己的学生可以“一脉相承”——“陈老那边多请教,少巴结”。对6号来说,“请教”是依然把老师、领导当做老师、领导,是标明立场和传承的,当侯亮平刚去汉东就去拜访他,在他家边下棋边请教,高满心欢喜,因为这说明侯心里对自己有“师承”连接。如此一来,6号就在无形中构成了自己的“派系”——那个若有若无的“汉大帮”。有趣的是,高在最后被捕前,仍然还要给侯上“最后一课”。

总之,纵观中国的发展历史,“家”始终是中国人磨灭不掉的印记,它承载着所有人对生活的最终幻想和归属,家文化将中国的政治、传统宗教、礼俗与文化生活融为一体,家文化也是6号国家文化的集中体现。

本文是我首次通过九型人格视角,系统分析国家集体性格以及所衍生的一系列文化和历史现象的探讨,并不全面,旨在“抛砖引玉”,其中的大量观点还需留待社会学和历史学家们斧正。

同时,我也呼吁我国的九型人格研究者和老师们能将九型的意义和视角放眼到更宽广的背景,不仅仅局限于个人性格范畴,只有将整体和个体视角的结合,我们才能更好地认识人们性格背后的文化根源,才能更清晰地理解人性,才能真正将九型人格在中华大地上发扬光大——帮助人们认识和解决我们华夏民族、中国大地上曾经及正在发生的问题!这也是九型人格中国化或中国特色的九型人格研究的必由之路!

相关链接

祝大家国庆节快乐!

祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛!

发送给作者