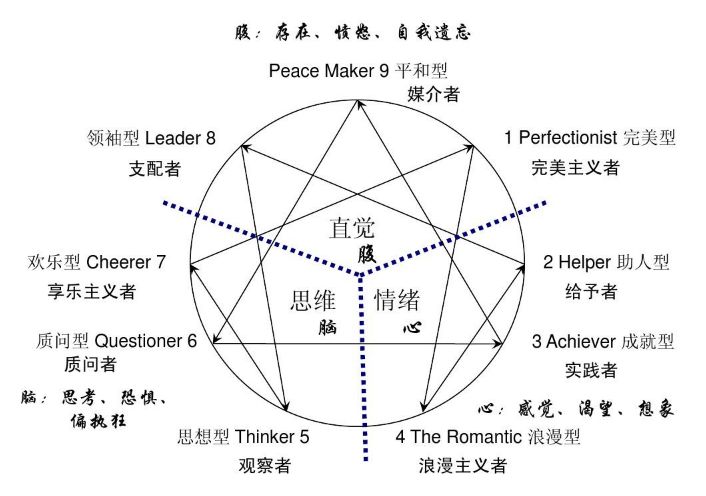

裴宇晶:对外参照 对内觉察——谈九型人格的自我修行

最近研读不少中国古代哲学智慧,我有一种感悟,过于寻求“本质”和“究竟”,有时候反而容易陷入绝境,正如有很多痛苦的哲学家产生。

孔子的伟大在于他的一生几乎不直接讲本质,而只讲怎么做,后世有人误认为孔子并非究竟了本质,其实是误解,他不直接讲天性和道这些本质层面的东西,是希望人们先去践行,在践行过程中再渐次体会。因为“本质”这个东西是超越二元的,用文字并不好描述。

拿九型人格的修行而言,我们的本体没有善恶,或者说是善恶合一,和谐共生的,因而高层的人格并没有高低的概念,在高层那里,一切都是“一”而没有“二”,所以很多人说无所谓高层、低层,无所谓成长、提升,一切复归本性,回归本来,回归本体就可以了,这是从高层视角、本体的角度来谈的。

然而,在具体的觉察和成长过程中,我们需要辨别出善与恶,必须仔细区分我们的言行和动机是什么层级的念头及行为,这样才能不断修炼自己,否则就会沦为“虚无主义”的空论。所以,必须分为高层和低层,就是二元视角,这是从具体的、实实在在的修行角度来谈的。

下面我们结合王阳明和弟子的对话来说明这个问题。王阳明说:“有心俱是实,无心俱是幻,无心俱是实,有心俱是幻”。如何理解?

他的学生王龙溪解:“有心俱是实,无心俱是幻,是本体上说功夫。无心俱是实,有心俱是幻,是在功夫上说本体”。其实是说“功夫要实,心体要虚。”心体要虚说的就是“四句教”中的“无善无恶心之体”,也就是本体的“一”,无善无恶不是说彻底没有善恶之别,而是不执著于善恶,这是心的本来面目。

一旦实了,就有了执着,即使是善,也成了伪善;但功夫不能虚,这个功夫就是我们的具体修炼,此时必须善恶之分,也就是我们说的“二”,有即“为善去恶是格物”的格物功夫要落实,否则就彻底流于虚无一边了。

所以,有心俱是实,无心俱是幻,是本体上说功夫,本体是无,功夫却不能不实;无心俱是实,有心俱是幻,是在功夫上说本体,功夫虽要笃实,但不能扰动本体之虚。阳明先生真正要强调的,就是本体与功夫的合一。

如果你说健康层级无所谓高和低,是可以的(从本体的“一”的角度),如果你说健康层级务必清晰高和低,这也是对的(从实修的“二”的角度)。

想要确定“本质”是什么是困难的,因为你无法具体阐述本质是什么?它是浑沌的“一”(即无善无恶心之体)如果我们执着于对本质的追逐欲望,反而耽误了修行。

如果要让不同领悟程度的人不断进步,就得先说一些道德、规范,这些道德、规范是从高层那里得来,是高层的思想和行为表现。

要特别注意,对于这些道德和规范,从修行角度我们不是去盲目遵守,但是要把它们当作一个参照,引发自己去向内觉察,反思一下为什么我们当下没有符合那些道德和规范,你看到你此时的思想言行和道德、规范的差别后,就要去反省自己内在发生了什么,是否良知被遮蔽,存在怎样的私欲或者执着。

那既然是觉察,何来规则和规范呢?

其实,规范只是一个对照,比如说我们嘉许勇气,但是经常做不到勇气,那就可以觉察为何做不到?

我们嘉许无私奉献,但是你总是做不到无私奉献,你也可以觉察为何没有做到。所以,道德、规范永远是一个参考,规范是觉察的现实参照入口,所以,规范和觉察并不对立。

孔子的伟大即在于此,儒家的三省吾身,强调躬行,践行再省,否则就算是领悟了,还是没有做到,或者模仿做到了,还是没有领悟,都是知行不能合一,所以,王阳明先生说“心即理”。

规范是高层思想言行的描述,也是我们九型人格自我修行的规范,例如三号的真诚,五号的无执,四号的平凡亦非凡,九号的顺势而为,八号的宽怀大度……

这些是各个类型成长方向,是各个类型高层呈现的画面。如果你没有符合这些,你可以去觉察自己,但并不是要你强迫自己必须刻意模仿而做到,那也是假的。

那觉察自己的起心动念是不是规范呢?

觉察其实与规范无关,规范只是外部参考,我们的行为不可能总是符合规范,比如规范没让人婚姻出轨,但是,婚姻出轨的人很多,他们也不是绝对错误的,可以借此反省婚姻状态是不是情感出现了问题。

所以,一个婚姻有问题的人,可以借助对照道德规范,来反省自己的问题。犯错误,才有机会。如果一个人总是压抑自己去符合道德规范,那他就对了么?

所以,错,有时候其实是对的引发。一个人违反了道德和规范,恰恰是一个人需要自我反省的时候。但我们不必责难他,因为他已经承受巨大的内在压力了。

那道德从何而来,为什么我们要遵循他?

道德是高层的思想言行,我们不必刻意遵循,但需要以它为榜样和参照,以作为我们对内觉察的一个入口,一个线索。那么高层从何而来?高层是个目标吗?

问高层如何来,等于在问本质。高层不是目标,道德只是对照。万古经论,不抵一心,所以,陆象山说“六经注我(心)”。心是一切的主宰,心是理的来源。

人为什么要孝敬父母,不是因为有这个规范说要孝敬,否则就不道德了,而是为人子女对父母亲所自然生发的爱,如果一个人憎恨父母或者不孝,那一定是有原因的,他需要自我觉察,和父母之间是不是有什么心结,有什么情感隔阂,而不只是要求自己伪装成孝顺的样子,刻意做出孝顺的行动。

所以,我们的本心即理,理从何来?从心中来,心外无理。

看到发生灾难,我们自然想救援,是规范吗?看到有人落难,我们自然想营救,是规范吗?不是,是我们发自内心地自然想去做,于是才有了“有难同当”、“一方有难,八方支援“这个道德规范。

所以,高层从何而来?我们的本心即高层,所以是无善无恶的,真正美好的道德,都是由心生发的,并非来自道德的规范要求,一切都离不开觉察这颗心,万化由一心,万法在于心,所以我们要致良知,这也是王阳明心学反复倡导的核心。

所以,王阳明说了孔子没有直接说的,认为规范(外在之理)从本心中来,所以阳明心学是儒家思想的进一步发展。

总之,在本体、高层的“一”的视角里,层级没有高低;在低层、二元的视角里,层级必分高低。王阳明说的“功夫要实,心体要虚”,这个很透彻。

如果我们以高层为目标,就是以“功夫”扰乱了“心体”,把高层当做实在的东西去刻意追求,不可取。

但是,一个人状态好不好,他自己可以依据层级做参照,这个时候他就不能说“没有对错”、“没有好坏”,那就是顽空了。

参照本身就是高层,

是一种邀请的姿态。

以高层为目标,就等于对立了高低,所以,“本质”这个东西听起来就是矛盾的。其实,你说的高层的样子是对的么?不一定,但是你和什么样人说呢?和不同的人说,有不同的说法,这就是孔子的伟大。

一个将要犯罪的人,以高层为目标,我们求之不得,要鼓励,这可以挽救他。

一个执意修行的人,以高层为目标,则要让他悬崖勒马。

所以,因材施教,才是当下的智慧。

孔子对不同弟子的同一个问题回答都不一样,比如弟子问“仁”是什么?他和普通人说“爱人”,和高徒说“克己复礼”,这种根据根器不同的诠释,充分体现了作为高层一号的孔子是一位“睿智的现实主义者”。

我总结两点:

第一,规范是觉察的对比参照;

第二,当下的真理。

高层的规范,是觉悟圣贤的思想和行为,我们需要学习但不是刻意模仿,即便模仿了,内心也不是,但是可以去把自己和那些规范对照,不断向内觉察是什么障碍了我们,直到我们可以自然而然,由心而发地去做到那些规范。所有的规范,若不觉知,则容易固化,沦为功利化的工具,道德绑架的工具。

最后,以身体健康比喻心灵健康。比如我们身体健康的参照是吃喝拉撒睡行动等一切正常。当你行动不便了就知道自己病了(对应掉层),你怎么知道自己病的?

因为你和健康的人那种行动自如状态不符合(参照规范)。所以强迫一个失眠患者必须睡好是无知的,正如强迫一个内心有了障碍的人必须做到高层道德和规范一样无知。

举这个例子来说明,是为了强调参照的本质意义。 参照,不是强迫,是我们觉察的线索。 九芒星九型人格体系的成长方向,就是以“参照”为核心,这是很多人得以受益的原因,如果是要求必须达到高层行为,各种任务式的要求做到,那就背道而驰了。

故一言以蔽之,九型人格的自我修行方法——对外参照,对内觉察。

发送给作者